lonso Cano nace en 1601 en Granada, de padre retablista que decidirá la mudanza de la familia a Sevilla cuando el hijo cuente alrededor de doce años. Será en esta ciudad donde este versátil artista, pintor y autor de diseños para arquitectura, realice su formación como escultor, aprendiendo al lado de Martínez Montañés, y como pintor, durante un breve periodo, de la mano de Pacheco, cuya condición de maestro de Velázquez convertirá a ambos muchachos en condiscípulos.

De esta inicial etapa andaluza data su primera obra fechada, un cuadro que representa a San Francisco de Borja (1624), además de una temprana e importante colaboracion en la Iglesia de Santa María de Lebrija (1629), diseñando y esculpiendo las piezas para el retablo de su altar mayor.

Alonso va a residir en Sevilla hasta el año de 1638 en que se traslade a Madrid, donde realizará un descubrimiento que resultará clave en su producción posterior: las grandes colecciones de grabados y dibujos del rey.

Su fama en la Corte será tal que, además de trabajar como pintor de cámara del Conde-Duque de Olivares, recibirá el encargo, junto a Velázquez, de seleccionar nuevas obras para el incendiado Palacio del Retiro y restaurar algunas de las dañadas.

Lo cierto es que su vida fue bastante inquieta (aunque en su serena obra no se aprecie dicha circunstancia), llegando incluso a verse obligado a abandonar la Corte acusado de haber intervenido en el asesinato de su segunda esposa.

Lo cierto es que fue la pintura la técnica que más consiguió atraer la atención de Alonso Cano durante su vida, siendo igualmente con la que mayor cantidad de obras produjo, en detrimento de una prolificidad escultórica o arquitectónica.

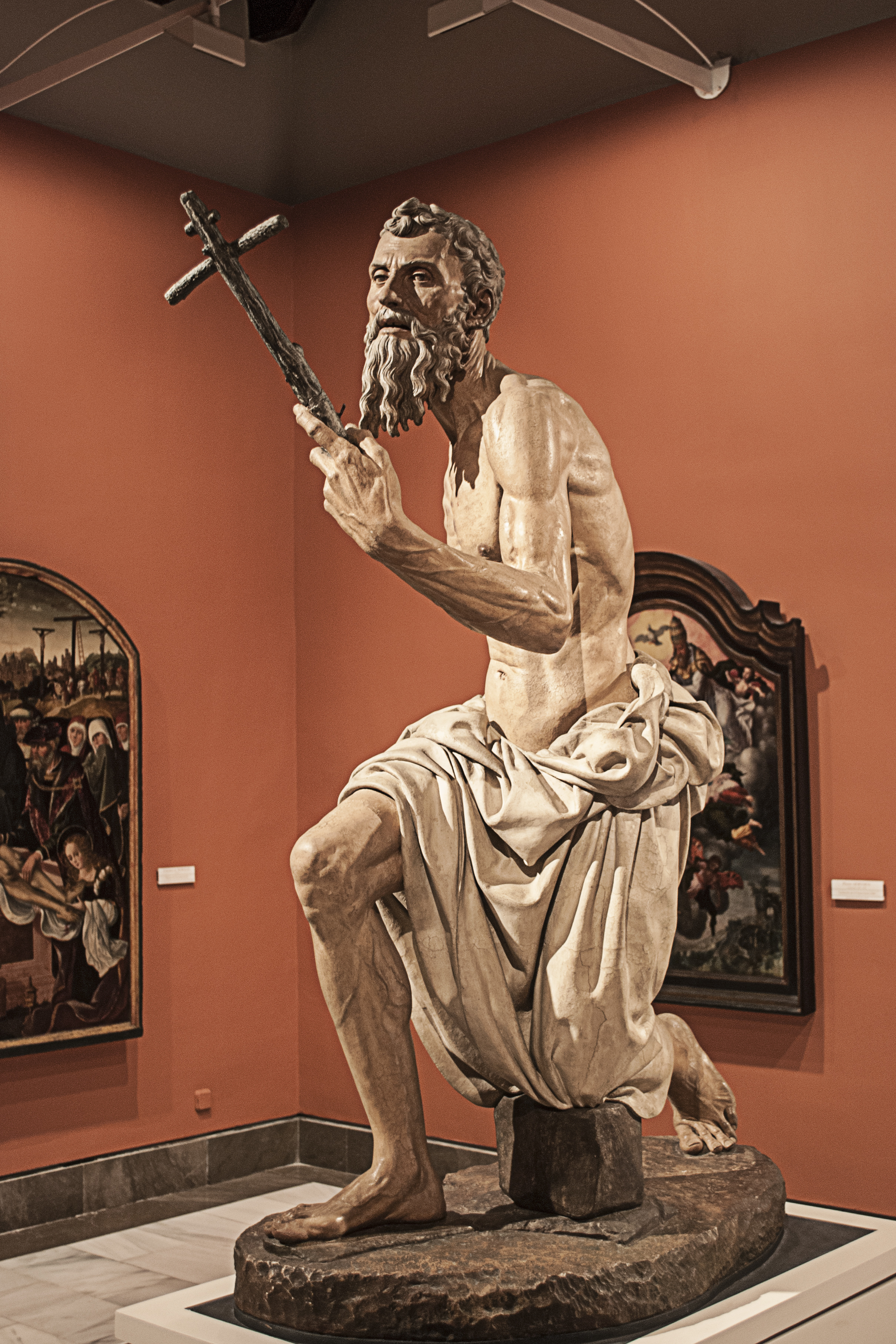

Pero, aunque su labor como escultor fue muy escasa, resulta muy representativa de la segunda mitad del s.XVII. Alonso Cano buscaba en las obras que realizaba, por encima de cualquier otra consideración, la belleza, algo que se puede apreciar en sus imágenes esbeltas, las cuales adoptan formas de huso y poseen rostros ovales, ropajes que se pliegan y la capacidad de transmitir una gran tranquilidad.

En muchas ocasiones se hace referencia a la escultura como la principal ocupación de Cano y donde ha dejado una huella más perdurable. Es frecuente que en muchos manuales de historia del arte, se le mencione casi exclusivamente como imaginero. Sin embargo, como bien argumentó Gómez-Moreno, esta afirmación es errónea. En la obra de Cano, la escultura ocupa un lugar secundario respecto a la pintura, el mismo se consideraba antetodo pintor; ninguna de sus obras es una imagen de tipo procesional y la mayoría son de pequeño tamaño. Su importancia radica más en la delicada belleza de algunas de estas joyas, que apuntan ya hacia el arte rococó y en la perfección y concentrada belleza de las mismas.

En su etapa sevillana nos deja, como escultor-retablista, sus obras más importantes que se encuentran en el retablo de Santa María de la Oliva en la iglesia de Lebrija, de 1628, que supone, en fecha tan temprana de su producción, su aportación más grandiosa como retablista con las figuras colosales de San Pedro y San Pablo. En Sevilla realizó Cano otra de sus obras más importantes, la Inmaculada que se venera en la iglesia parroquial de San Julián, escultura en madera policromada de 1,41 m de altura.

En su arte, Cano, consiguió alcanzar un difícil equilibrio entre un ideal manifesto en su canon estético de belleza, y un realismo hijo del Barroco. Una de las piezas más representativas de dichas características es su famosísima escultura, que sentó las bases para una nueva tipología, de la Inmaculada Concepción (1654) encargada por el cabildo de la Catedral de Granada para ubicarla en lo alto de un facistol.

Responde al modelo defendido por Pacheco y anticipa el Rococó. No es su única obra de importancia sin embargo, la mayoría de ellas en muy estrecha relación con su labor como retablista, siendo sus dos etapas andaluzas, sevillana y granadina, las que mayores frutos dieron en este terreno.

Será también en esta última donde lleve a cabo su labor más importante como arquitecto, diseñando la fachada (aprobada por el cabildo poco antes de su muerte), aunque no fue su único trabajo: una hoy día desparecida Iglesia del Convento del Ángel fue producto de su esfuerzo, al igual que se cree partes del Hospital Real de Granada.

WEBGRAFÍA:

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/cano-alonso/c6813c54-36c0-4fab-bdf7-d4a3e4ea9dcc

https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Cano

http://www.arteespana.com/alonsocano.htm

.jpg/345px-Granada-Capilla_Real-7-Sepulcro_de_los_Reyes_Cat%C3%B3licos_(Domenico_Fancelli).jpg)